Gestern war ich seit langem wieder einmal im nächstgelegenen IKEA und habe mir – unter anderem – die IKEA TRÅDFRI Fernbedienung (15 CHF) und den IKEA TRÅDFRI Dimmer (10 CHF) gekauft.

Meine Idee war es, die kabellosen Schalter mit meiner Nachttischlampe, einer Philips LivingColors Bloom Friends of Hue zu koppeln. Die Lampe steuere ich zwar bereits mit einem Philips Hue Dimmer Switch (28.90 CHF), doch ich wollte meiner Frau die Möglichkeit geben, die Nachttischlampe auch von ihrer Bettseite her auszuschalten. Und das möglichst zur Hälfte des Preises des offiziellen Schalters.

Ich folgte dabei folgender Anleitung, welche ich vorher im Netz aufgestöbert hatte:

- Reset the remote or dimmer by pressing the pair button 4 times quickly.

- Wait 10 seconds.

- Hold the remote directly next to the Hue hub (as close as possible).

- Hold the pair button.

- Immediately initiate a TouchLink search.

Quelle: Using IKEA Tradfri remote or dimmer with Hue

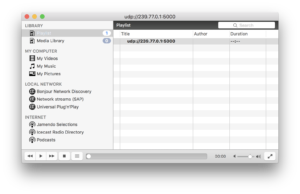

Um auf der Philips Hue-Basisstation den TouchLink-Scan zu starten, verwendete ich auf meinem iPad die kostenlose iOS-App Hue Lights (die App bietet In-App-Käufe an; diese waren aber nicht nötig). Dabei ist zu beachten, dass man die App einzig dafür braucht, den Scan-Vorgang zu starten. Die App selber gibt keinen Hinweis darauf, ob das koppeln der Fernbedienungen mit dem ZigBee-Netzwerk geklappt hat oder nicht — hierzu sind einzig die LEDs auf den Fernbedienungen zu beachten. Hue Lights zählt beim Scan 90 Sekunden runter — auch das kann man ruhig ignorieren; sobald die LEDs der TRÅDFRI wie im Video gezeigt leuchten respektive aufgehört haben zu leuchten, ist man für die Koppelung mit der eigentlichen Glühbirne bereit.

Übrigens: Auch in der offiziellen Hue App tauchen die Fernbedienungen nicht auf.

Der Koppelungsprozess ist nicht völlig trivial, aber auch nicht übermässig kompliziert. Der Prozess lässt sich ohne Aufwand solange wiederholen, bis es geklappt hat. Wie sonst nicht üblich musste ich meine Aktionen und die Reaktionen der IKEA-Schalter mit folgendem Video verifizieren:

Dabei habe ich insbesondere auf die Reaktionen der roten LEDs geachtet.

Schlechte Nachricht: Leider habe ich es nicht geschafft, die Fernbedienung mit der Philips Bloom zu koppeln. Gute Nachricht: Über unserem Küchentisch leuchtet eine Philips Hue E27 LED White & Color. Mit dieser konnte ich die beiden Fernbedienungen koppeln — wichtig hier: Genug lange warten, bis die Lampe wirklich „ausgeblinkt“ hat (es reicht nicht, wenn diese erst zwei- oder dreimal geblinkt hat).

Den Dimmer finde ich etwas hakelig; diesen muss man zwingend richtig auf einer Oberfläche befestigen. Die Fernbedienung wiederum kann man problemlos einfach auf den Küchentisch legen.

PS: Man muss kein Schwedisch-sprechender sein, um zu verstehen, was „TRÅDFRI“ bedeutet: Drahtfrei, also kabellos.